专利摘要

一种用于检测用户行为的检测装置及检测系统,该检测装置包括位置检测单元和运动检测单元。位置检测单元配置为安装在用户上且检测用户在环境中的位置;运动检测单元配置为安装在用户上且检测用户的运动数据。该检测装置可以检测用户的位置(例如在室内的位置)、方向以及头部和肢体的运动,从而实现用户行为的检测,有助于实现近距离接触的用户在近距离接触期间的行为分析,并进一步促进近距离接触对室内传播感染的影响的研究。

权利要求

1.一种用于检测用户行为的检测装置,其特征在于,包括:

位置检测单元,配置为安装在所述用户上且检测所述用户在环境中的位置;

运动检测单元,配置为安装在所述用户上且检测所述用户的运动数据。

2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述位置检测单元包括实时定位设备,

所述实时定位设备配置为与所述环境中的至少一个锚节点通信,以得到所述用户的所述位置。

3.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述运动检测单元包括第一惯性测量单元和第二惯性测量单元,

所述第一惯性测量单元配置为检测所述用户的头部运动数据,

所述第二惯性测量单元配置为检测所述用户的肢体运动数据。

4.根据权利要求3所述的检测装置,其特征在于,所述头部运动数据包括头部旋转参数,

所述肢体运动数据包括肢体旋转参数,所述头部旋转参数和所述肢体旋转参数均以四元数表示。

5.根据权利要求4所述的检测装置,其特征在于,还包括计算单元,

其中,所述计算单元与所述第一惯性测量单元和所述第二惯性测量单元信号连接,

所述计算单元配置为对所述第一惯性测量单元和所述第二惯性测量单元进行校准,对所述头部旋转参数和所述肢体旋转参数进行插值调整,以及计算所述用户的头部相对于肢体的相对转向矢量。

6.根据权利要求3-5任一所述的检测装置,其特征在于,还包括头部穿戴部件和肢体穿戴部件,

其中,所述头部穿戴部件可穿戴于所述用户的头部,所述肢体穿戴部件可穿戴于所述用户的肢体,

所述位置检测单元和所述第一惯性测量单元设置在所述头部穿戴部件上,所述第二惯性测量单元设置在所述肢体穿戴部件上。

7.根据权利要求1-5任一所述的检测装置,其特征在于,还包括存储单元,

其中,所述存储单元配置为存储所述位置检测单元和所述运动检测单元检测得到的数据。

8.根据权利要求1-5任一所述的检测装置,其特征在于,还包括通信单元,

其中,所述通信单元配置为以有线或无线的方式与用于控制所述检测装置的控制设备通信。

9.一种用于检测用户行为的检测系统,其特征在于,包括:

至少一个锚节点,设置于所述用户所在的环境中;

如权利要求1-8任一所述的检测装置,

其中,所述检测装置的位置检测单元可与所述锚节点通信。

说明书

技术领域

本公开的实施例涉及一种用于检测用户行为的检测装置及检测系统。

背景技术

随着人口密度的不断增大,公共室内场所常聚集大量人群。在人群密集的室内场所,细菌或病毒等易于传播,从而会危害公共安全。人与人的近距离接触是室内传播感染的重要途径之一,通过近距离接触,细菌或病毒可能会从一位宿主转移到另一位宿主,从而导致细菌或病毒的传播和扩散。

实用新型内容

本公开至少一个实施例提供一种用于检测用户行为的检测装置,包括:位置检测单元,配置为安装在所述用户上且检测所述用户在环境中的位置;运动检测单元,配置为安装在所述用户上且检测所述用户的运动数据。

例如,在本公开一实施例提供的检测装置中,所述位置检测单元包括实时定位设备,所述实时定位设备配置为与所述环境中的至少一个锚节点通信,以得到所述用户的所述位置。

例如,在本公开一实施例提供的检测装置中,所述运动检测单元包括第一惯性测量单元和第二惯性测量单元,所述第一惯性测量单元配置为检测所述用户的头部运动数据,所述第二惯性测量单元配置为检测所述用户的肢体运动数据。

例如,在本公开一实施例提供的检测装置中,所述头部运动数据包括头部旋转参数,所述肢体运动数据包括肢体旋转参数,所述头部旋转参数和所述肢体旋转参数均以四元数表示。

例如,本公开一实施例提供的检测装置还包括计算单元,其中,所述计算单元与所述第一惯性测量单元和所述第二惯性测量单元信号连接,所述计算单元配置为对所述第一惯性测量单元和所述第二惯性测量单元进行校准,对所述头部旋转参数和所述肢体旋转参数进行插值调整,以及计算所述用户的头部相对于肢体的相对转向矢量。

例如,本公开一实施例提供的检测装置还包括头部穿戴部件和肢体穿戴部件,其中,所述头部穿戴部件可穿戴于所述用户的头部,所述肢体穿戴部件可穿戴于所述用户的肢体,所述位置检测单元和所述第一惯性测量单元设置在所述头部穿戴部件上,所述第二惯性测量单元设置在所述肢体穿戴部件上。

例如,本公开一实施例提供的检测装置还包括存储单元,其中,所述存储单元配置为存储所述位置检测单元和所述运动检测单元检测得到的数据。

例如,本公开一实施例提供的检测装置还包括通信单元,其中,所述通信单元配置为以有线或无线的方式与用于控制所述检测装置的控制设备通信。

本公开至少一个实施例还提供一种用于检测用户行为的检测系统,包括:至少一个锚节点,设置于所述用户所在的环境中;如本公开任一实施例所述的检测装置,其中,所述检测装置的位置检测单元可与所述锚节点通信。

附图说明

为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅涉及本公开的一些实施例,而非对本公开的限制。

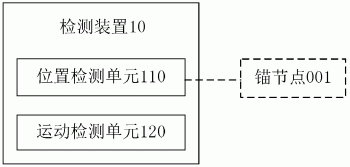

图1为本公开至少一个实施例提供的一种检测装置的示意框图;

图2为本公开至少一个实施例提供的另一种检测装置的示意框图;

图3为本公开至少一个实施例提供的一种检测装置的结构示意图;

图4为图3所示的检测装置的应用场景示意图;以及

图5为本公开至少一个实施例提供的一种检测系统的示意框图。

具体实施方式

为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。

除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”、“一”或者“该”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

人与人的近距离接触是室内传播感染的重要途径之一。人的行为,例如,人与人之间的距离、头部和肢体的移动以及人与人的相对面部朝向等,会影响近距离接触期间人与人之间细小颗粒的吸入和沉积。因此,为了研究室内传播感染,需要对近距离接触的人员的行为进行研究。然而,近距离接触的人员的行为难以通过科学的方法获取,相关数据难以收集。

本公开至少一个实施例提供一种用于检测用户行为的检测装置及检测系统,该检测装置可以检测用户的位置(例如在室内的位置)、方向以及头部和肢体的运动,从而实现用户行为的检测,有助于实现近距离接触的用户在近距离接触期间的行为分析,并进一步促进近距离接触对室内传播感染的影响的研究。

下面,将参考附图详细地说明本公开的实施例。应当注意的是,不同的附图中相同的附图标记将用于指代已描述的相同的元件。

本公开至少一个实施例提供一种用于检测用户行为的检测装置,该检测装置包括位置检测单元和运动检测单元。位置检测单元配置为安装在用户上且检测用户在环境中的位置;运动检测单元配置为安装在用户上且检测用户的运动数据。

图1为本公开至少一个实施例提供的一种检测装置的示意框图。如图1所示,该检测装置10包括位置检测单元110和运动检测单元120。

例如,位置检测单元110配置为安装在用户上且检测用户在环境中的位置。例如,位置检测单元110可以通过穿戴、携带、佩戴等方式安装在用户上(例如用户的身体上),并随着用户的移动而移动。例如,用户所处的环境可以为室内环境,该室内环境中安装有至少一个锚节点001,因此,该位置检测单元110可以通过无线的方式与锚节点001通信,从而得到用户的位置。

例如,位置检测单元110可以为实时定位设备(或称为实时定位系统(Real-TimeLocation System,RTLS)),该实时定位设备可以为主动式或被动式,本公开的实施例对此不作限制。例如,该实时定位设备配置为与环境中的至少一个锚节点001通信,以得到用户的位置。例如,该实时定位设备还可以进一步得到用户的方向(即用户面对的方向)。

例如,在一些示例中,该实时定位设备采用超宽带(Ultra-Wide Band,UWB)无线载波通信技术,也即是,该实时定位设备为基于UWB的定位设备,具有复杂程度低、发射信号功率谱密度低、对信道衰落不敏感、定位精度高等优点。在没有障碍物的情形下,基于UWB的定位设备的距离分辨率可以达到10厘米甚至小于10厘米。

例如,在一些示例中,位置检测单元110可以为UWB标签,该UWB标签安装在用户上并随着用户的移动而移动。多个UWB锚节点安装在室内环境的已知位置。UWB标签与UWB锚节点之间通过无线的方式进行数据传输,从而可以利用定位算法(例如三角定位算法)计算得到UWB标签的位置(也即用户的位置)。例如,用于控制UWB标签与UWB锚节点传输数据的电路和用于计算位置的电路可以被集成到一个芯片中,并与UWB标签集成为一体。

需要说明的是,本公开的实施例中,位置检测单元110的实现方式不受限制,可以实现为任意类型的定位设备,只要能够检测用户的位置即可。

需要说明的是,本公开的实施例中,用户所处的环境不限于室内环境,也可以为室外环境。当用户所处的环境为室外环境时,可以将多个锚节点001安装在室外环境的某一特定区域内,从而使位置检测单元110与锚节点001通信,以实现用户在该特定区域内的位置检测。

例如,运动检测单元120配置为安装在用户上且检测用户的运动数据。例如,运动检测单元120可以通过穿戴、携带、佩戴等方式安装在用户上(例如用户的身体上),并随着用户的移动而移动。例如,用户的运动数据包括用户的旋转运动数据,该旋转运动数据为用户在三维坐标系中的三个维度方向的旋转角度或转向矢量信息。

例如,运动检测单元120可以采用惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU),可以用于测量该运动检测单元120安装部位的三轴姿态角(或角速率)以及加速度。需要说明的是,本公开的实施例中,运动检测单元120的实现方式不受限制,可以实现为任意类型的运动检测设备,只要能够检测用户的运动数据即可。

该检测装置10可以检测用户的位置(例如在室内的位置)、方向以及头部和肢体的运动,从而实现用户行为的检测。例如,检测装置10得到的检测结果可以用于近距离接触的用户在近距离接触期间的行为分析,从而有助于进行近距离接触对室内传播感染的影响的研究。

图2为本公开至少一个实施例提供的另一种检测装置的示意框图。在该实施例中,位置检测单元110与图1所示的检测装置10中的位置检测单元110基本相同,此处不再赘述。

例如,如图2所示,运动检测单元120包括第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122。第一惯性测量单元121配置为检测用户的头部运动数据,例如可以安装在用户的头部并随头部一起运动。第二惯性测量单元122配置为检测用户的肢体运动数据,例如可以安装在用户的肢体并随肢体一起运动。例如,第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122均可以采用IMU,或者也可以采用其他适用的运动检测设备,本公开的实施例对此不作限制。

例如,上述头部运动数据包括头部旋转参数,上述肢体运动数据包括肢体旋转参数,头部旋转参数和肢体旋转参数均以四元数表示。关于四元数的详细说明可参考常规设计,此处不再详述。

例如,如图2所示,该检测装置10还包括计算单元130。计算单元130与第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122信号连接,例如可以接收第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122的检测数据,并向第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122发送控制指令。

例如,计算单元130配置为对第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122进行校准,对头部旋转参数和肢体旋转参数进行插值调整,以及计算用户的头部相对于肢体的相对转向矢量。关于上述校准、插值调整、计算相对转向矢量等操作的详细描述将在下文中结合应用场景进行说明,此处不再详述。

例如,计算单元130可以实现为中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)等,也可以实现为专用的处理电路或芯片,本公开的实施例对此不作限制。

例如,如图2所示,该检测装置10还包括头部穿戴部件150和肢体穿戴部件160。例如,头部穿戴部件150可穿戴于用户的头部,例如可以为头盔、帽子、头部穿戴支架等。例如,肢体穿戴部件160可穿戴于用户的肢体,例如可以为T恤、衬衣、马甲等。

例如,位置检测单元110和第一惯性测量单元121设置在头部穿戴部件150上,第二惯性测量单元122设置在肢体穿戴部件160上。将位置检测单元110设置在头部穿戴部件150上,可以使位置检测单元110无遮挡地与锚节点001通信,从而提高位置检测精度。将第一惯性测量单元121设置在头部穿戴部件150上,可以检测用户的头部运动数据,例如头部旋转参数。将第二惯性测量单元122设置在肢体穿戴部件160上,可以检测用户的肢体运动数据,例如肢体旋转参数。

需要说明的是,本公开的实施例中,为了提高检测精度,需要使设置有位置检测单元110和第一惯性测量单元121的头部穿戴部件150与用户的头部的相对位置固定,并且使设置有第二惯性测量单元122的肢体穿戴部件160与用户的肢体的相对位置固定。因此,当头部穿戴部件150实现为头盔、帽子或头部穿戴支架时,头部穿戴部件150需要具有可调节松紧程度的功能,从而使头部穿戴部件150与用户的头部的相对位置固定。当肢体穿戴部件160实现为T恤、衬衣或马甲时,肢体穿戴部件160需要为紧身衣,从而使肢体穿戴部件160与用户的肢体的相对位置固定。

例如,如图2所示,该检测装置10还包括存储单元170。存储单元170配置为存储位置检测单元110和运动检测单元120(例如第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122)检测得到的数据。例如,存储单元170还可以配置为存储计算单元130的计算结果,并进一步存储该检测装置10的检测结果,即用户的行为信息。

例如,存储单元170可以包括一个或多个计算机程序产品的任意组合,计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器。易失性存储器例如可以包括随机存取存储器(RAM)和/或高速缓冲存储器(cache)等。非易失性存储器例如可以包括只读存储器(ROM)、硬盘、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、便携式紧致盘只读存储器(CD-ROM)、USB存储器、闪存等。

例如,如图2所示,该检测装置10还包括通信单元180。通信单元180配置为以有线或无线的方式与用于控制检测装置10的控制设备通信。例如,通信单元180可以通过通信网络(例如有线局域网、无线局域网、3G/4G/5G通信网络、蓝牙等)基于相应的通信协议与另行提供的控制设备传输数据和信息。

图3为本公开至少一个实施例提供的一种检测装置的结构示意图。如图3所示,头部穿戴部件150例如为头盔150a,肢体穿戴部件160例如为T恤160a,其他各个单元设置在头盔150a或T恤160a上。

例如,头盔150a包括本体151、调节带152和固定带153。

例如,本体151用于提供支撑结构,以便于其他单元安装在该本体151上,并且本体151的形状与人体的头部形状大致吻合,从而便于用户穿戴。本体151可以采用塑料、树脂等任意适用的材料制备,本公开的实施例对此不作限制。例如,本体151可以为图3所示的全包式结构,也可以具有镂空区域(也即为框架式结构),本公开的实施例对此不作限制。

例如,调节带152用于调节头盔150a的松紧程度。例如,本体151上具有缝隙(图中未示出),通过调整调节带152的长度,可以调节该缝隙的宽度,从而使头盔150a的内部空间变大或变小,以与不同用户的头部更好地贴合。例如,调节带152可以采用高分子绷带、尼龙带等,本公开的实施例对此不作限制。

例如,固定带153用于使头盔150a与用户头部的相对位置固定。固定带153例如可佩戴至用户的下颚处,且长度可调节,从而使头盔150a与用户的头部不发生相对移动。例如,固定带153可以采用高分子绷带、尼龙带等,本公开的实施例对此不作限制。

例如,位置检测单元110和第一惯性测量单元121设置在头盔150a上。例如,可以通过粘接、螺钉连接、卡接或焊接等任意适用的方式使位置检测单元110和第一惯性测量单元121与本体151结合。需要说明的是,为了使位置检测单元110与锚节点001之间无遮挡,可以将位置检测单元110设置在本体151的上方,且位于第一惯性测量单元121之前。

例如,第二惯性测量单元122设置在T恤160a上,例如位于用户的胸前。相比于设置在手臂等部位,将第二惯性测量单元122设置在胸前,可以更精确地测量出用户的肢体运动。例如,可以通过粘接、缝制等任意适用的方式使第二惯性测量单元122与T恤160a结合。

例如,当检测装置10包括计算单元130、存储单元170和通信单元180时,该三者可以设置在头盔150a或T恤160a上,该三者可以设置在同一部件上,也可以设置在不同的部件上,本公开的实施例对此不作限制。例如,当采用如图3所示的设置方式时,可以通过信号传输线将第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122连接至计算单元130,从而使计算单元130获取第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122的检测数据。

需要说明的是,本公开的实施例中,检测装置10还可以包括更多的部件或组件,各个部件或组件的设置方式可以根据实际需求而定,本公开的实施例对此不作限制。例如,在一些示例中,检测装置10还可以包括电源、显示单元、人机交互单元等,以具有更丰富的功能。

图4为图3所示的检测装置的应用场景示意图。下面结合图4对本公开实施例提供的检测装置10的工作原理进行简要说明。

例如,用户所在的环境为室内环境,预先在该室内环境中安装多个锚节点。例如,将四个锚节点001a、001b、001c和001d分别安装在天花板上的四个角落处。用户穿戴上头盔150a和T恤160a。当用户在该室内环境中移动时,位置检测单元110与锚节点001a、001b、001c和001d进行通信,从而可以获得用户的位置。

为了获得用户头部和肢体的绝对(相对于地面)旋转,需要采用计算单元130对第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122进行校准。例如,在用户穿戴好头盔150a和T恤160a后(也即开始检测过程之前)进行第一次校准,并在用户脱下头盔150a和T恤160a之前(也即参与完检测过程后)进行第二次校准。

例如,在校准时,用户需要站着并面对同一堵墙,并保持头部和躯体直立一定时间(例如10秒钟)。对于第一惯性测量单元121或第二惯性测量单元122,在第一次校准和第二次校准期间的四元数分别表示为qstart和qend。若qstart和qend之间的差值大于或等于第一预设阈值(例如可设置为相当于10度旋转),则判断该第一惯性测量单元121或第二惯性测量单元122检测的数据存在较大误差,因此将该用户对应的第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122检测的数据作为无效数据,不再用于后续计算。上述较大误差可能是由于用户的头盔150a或T恤160a在检测过程中与用户的头部或躯体发生了相对移动而造成的。

例如,在每一次校准期间,若四元数的旋转波动大于或等于第二预设阈值(例如可设置为相当于5度旋转),则判断对应的惯性测量单元存在异常,因此将该用户对应的第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122检测的数据也作为无效数据,不再用于后续计算。

若第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122检测的数据在上述判断过程中未被确定为无效数据,则该第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122检测的数据为有效数据,可用于后续计算。

例如,为了消除第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122的漂移误差,可以采用计算单元130对头部旋转参数和肢体旋转参数进行插值调整。例如,进行插值调整的头部旋转参数和肢体旋转参数均为有效数据。例如,可以采用如下公式进行球形线性四元数插值计算:

其中,q表示调整后的四元数,qraw表示调整前的四元数,qstart表示第一次校准期间的四元数,qend表示第二次校准期间的四元数,t表示时间,tstart表示检测过程开始前的校准时间,tend表示检测过程结束后的校准时间。

需要说明的是,本公开的实施例中,进行插值调整也可以采用其他插值计算公式,而不限于上述公式。并且,若第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122的漂移误差较小,也可以省略该插值调整的步骤,这可以根据实际需求而定,本公开的实施例对此不作限制。

例如,在对头部旋转参数和肢体旋转参数进行插值调整之后,可以采用计算单元130计算用户的头部相对于肢体的相对转向矢量,从而得到用户的运动数据。根据头部旋转参数可以得到头部的转向矢量 根据肢体旋转参数可以得到肢体的转向矢量 上述转向矢量均为相对于地面的矢量。在近距离接触时,用户头部的姿势比肢体的姿势更为重要。例如,可以采用如下坐标变换公式计算用户的头部相对于肢体的相对转向矢量:

其中, 表示用户的头部相对于肢体的相对转向矢量。

需要说明的是,本公开的实施例中,上述校准、插值调整、计算相对转向矢量等操作均由计算单元130执行,计算单元130可以为一个较为独立的部件,也可以为多个分别集成到其他部件中的电路和/或处理器。

例如,在一些示例中,计算单元130为一个处理电路,该处理电路可以完成上述校准、插值调整、计算相对转向矢量等操作。例如,在另一些示例中,计算单元130为两个处理子电路,该两个处理子电路分别集成到第一惯性测量单元121和第二惯性测量单元122中,从而协调配合以完成上述校准、插值调整、计算相对转向矢量等操作。

由此,通过上述方式,利用该检测装置10,可以得到用户在该室内环境的位置、方向、头部及肢体的运动等信息,从而得到用户的行为信息。

本公开至少一个实施例还提供一种用于检测用户行为的检测系统,该检测系统包括设置于用户所在的环境中的至少一个锚节点,以及如本公开任一实施例所述的检测装置。检测装置的位置检测单元可与锚节点通信。该检测系统可以检测用户的位置(例如在室内的位置)、方向以及头部和肢体的运动,从而实现用户行为的检测,有助于实现近距离接触的用户在近距离接触期间的行为分析,并进一步促进近距离接触对室内传播感染的影响的研究。

图5为本公开至少一个实施例提供的一种检测系统的示意框图。如图5所示,该检测系统20包括至少一个锚节点210和检测装置220。例如,检测装置220可以为前述的检测装置10。检测装置220包括位置检测单元221,该位置检测单元221可以为前述的位置检测单元110。至少一个锚节点210设置于用户所在的环境中,可以为前述的锚节点001。例如,位置检测单元220可与锚节点210通信,从而实现用户位置检测。例如,该检测系统20可以应用于图4所示的场景中。

需要说明的是,本公开的实施例中,该检测系统20还可以包括更多的部件或组件,这可以根据实际需求而定,本公开的实施例对此不作限制。关于该检测系统20的详细说明和技术效果,可参考上文中关于检测装置10的相关描述,此处不再赘述。

有以下几点需要说明:

(1)本公开实施例附图只涉及到本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计。

(2)在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合以得到新的实施例。

以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

用于检测用户行为的检测装置及检测系统专利购买费用说明

![]()

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

动态评分

0.0